皆さん、はじめまして。千葉県市原市で主にプラントや発電所などの保温・保冷工事や板金工事を手がけている株式会社誉工業です。

本日からブログをスタートし、誉工業の事業内容や魅力を発信していきたいと思います。

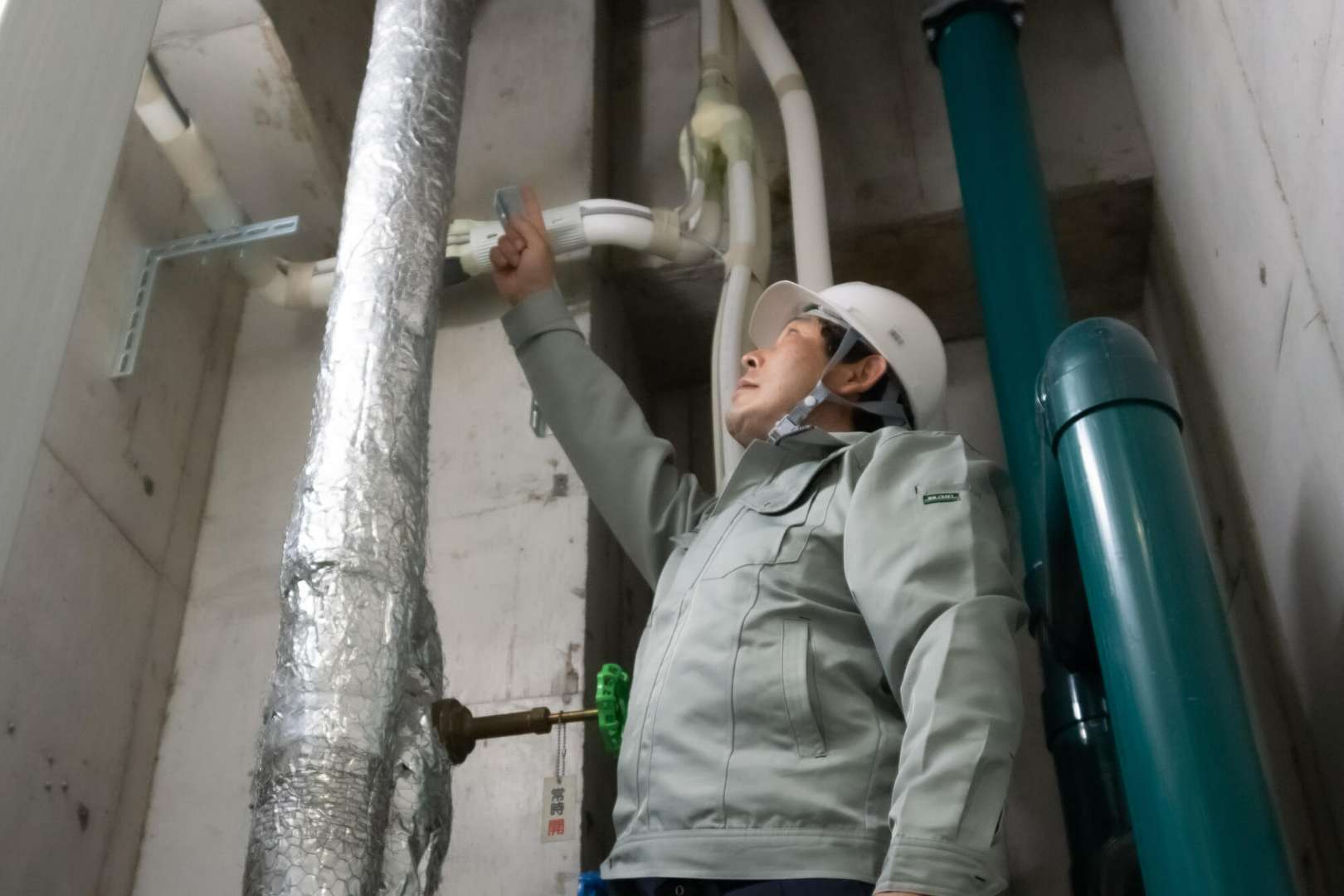

今回は、弊社のメイン業務である「保温・保冷工事」についてです。工場・プラントや発電所といった施設では、さまざまな気体・液体を運ぶ配管やダクト、保管するためのタンクなどが設置されています。これらの内部の温度を一定に保ち、製品の品質保持や省エネ化を図るために必要不可欠なのが、保温・保冷工事なのです。ここでは、保温・保冷工事の必要性や工事の内容・手順について解説します。

■保温・保冷工事とは?

保温・保冷工事とは、配管・ダクト・ポンプ・タンクなどの設備に保温材や保冷材を取り付け、設備の中の温度を一定に保つ工事のことです。正式には「熱絶縁工事」といいます。

工場などの施設における配管やダクトには、熱水・冷水・蒸気・ガスといった流体が流れていますが、これらは常に一定の温度を保つ必要があります。しかし、何の対策も施していない管に物体を通すと、温かい物体からは熱が逃げて温度が下がり(熱放散)、冷たい物体は外から熱が侵入して温度が上がってしまうでしょう。

そうなると、熱エネルギーの損失や結露、工場なら製品の品質低下といったさまざまなトラブルが発生する可能性があります。そのような事態を防ぐために、熱を伝えにくい材料で設備を覆い、保温・保冷する必要があるのです。あまり知られていない工事ではありますが、非常に重要な役割を担っています。

ちなみに、身近なところでいうと、一般家庭にある給湯器の配管も保温工事が行われている場所のひとつです。配管を保温材で覆うことで、給湯器で作ったお湯の温度を保ったまま、キッチンや浴室の蛇口まで運べるようにしています。

■保温・保冷工事の内容と使用される材料

保温・保冷工事は、「保温工事」と「保冷工事」に大きく分けられます。保温とは対象物から熱が逃げるのを防ぐこと、保冷とは常温以下の対象物への熱の侵入を防ぐことです。保温工事は、主に省エネを目的として行われます。一方、保冷工事はそれに加え、防湿・結露防止・凍結防止などの目的も含めて施工されるケースが多くなっています。

一般的な保温・保冷工事の方法は、保温材・保冷材を配管やダクトに巻き付け、覆い隠すというものです。代表的な保温材・保冷材としては、ガラスを繊維状にした「グラスウール」、玄武岩などの鉱物を繊維状にした「ロックウール」、そして発泡スチロールなどがあります。グラスウールやロックウールは、建物の断熱材としてもよく使われる材料です。

特徴もそれぞれ異なり、グラスウールは安価で200℃の熱に耐えられるものの、湿気に弱いという欠点があります。ロックウールは600℃までの熱に耐えられ、湿気にもある程度耐えますが高価です。発泡スチロールは耐水性に優れるものの、約70℃までの温度にしか耐えられません。設置する設備や場所に応じて使い分けることが重要です。

また、工場・プラントや発電所の保温・保冷工事では、一般的に「板金工事(ラッキング)」もセットで行います。板金工事は、カラー鋼板・ステンレス鋼板・ガルバリウム鋼板といった金属の板で外装材を作り、保温材・保冷材をさらにカバーする工事です。

主に保温材・保冷材の劣化・水濡れ防止や、劣化した保温材・保冷材のカスの落下防止などを目的として施工されます。真下に製造ラインがあるような場所では、落下したカスの混入を防ぐ必要があるため、特に重要です。

■保温・保冷工事の目的

次は、保温・保冷工事の目的(なぜ必要なのか)をより詳しく見ていきましょう。設置する設備や場所がどこなのかにもよりますが、保温・保冷工事は主に以下のような目的で施工されます。

・結露の防止

水や冷風といった冷たいものを運ぶ配管・ダクトがむき出しになっていると、結露が発生する可能性があります。結露とは、空気に含まれる水蒸気が冷やされて水滴になる現象です。

配管・ダクトの表面で結露が発生すると、水滴が機械やロボットなどの上に落ちて故障につながったり、製品に混入して品質を低下させたりするリスクがあります。また、場所によっては水滴が原因でシミができたり、カビが発生したりすることもあるでしょう。大切な設備を守るためにも、冷たいものを運ぶ配管・ダクトには保冷工事が必要です。

・凍結の防止

屋外にある給排水管は、冬の寒い時期になると凍結する可能性があります。もし配管が凍結すれば使用不能になり、最悪の場合は破損してしまい、工場の操業がストップしてしまうかもしれません。冬の寒さが厳しい地域では、特に注意が必要です。凍結防止のためにも、しっかりと保温工事を行いましょう。

・エネルギーロスの防止(省エネ化)

保温・保冷工事を行っていないと、配管内を流れる温かいものは外気の影響で冷えてしまい、逆に冷たいものは温かくなってしまいます。これは、エネルギーの無駄が発生しているということです。

仮に、熱風を最低200℃で機械に届けたいのに、到着した時は100℃になっているようなら、出発時の温度をさらに高くする必要があります。そうなれば余分な燃料費がかかり、環境保護や資源節約の観点からも望ましくありません。保温・保冷工事を適切に行えば、設備の省エネ化が図られ、エネルギーロスを防ぐことができます。

・設備の機能補助

より根本的な問題として、温かいものは温かいまま、冷たいものは冷たいまま運ばないと、設備の機能を発揮できない場合があります。たとえば、冷暖房設備の配管から熱が出入りしていると、冷暖房の効率が悪化するでしょう。

また、給湯器の配管の保温が不十分だと、ぬるいお湯しか出てこなくなる可能性があります。さらに、工場の製造設備で同様の問題が発生すれば、製品の品質を低下させてしまいかねません。温度管理が重要な場所では、保温・保冷工事が必要不可欠なのです。

・火傷の防止

配管の中を熱いものが通っていれば、配管自体も熱くなり、誤って触れてしまうと火傷するおそれがあります。事故を防止するためには保温材で配管を覆い、配管に直接触れられないようにしておくことが大切です。

■保温・保冷工事の手順

保温・保冷工事は、工場やプラントの機能にも関わる重要な工事なので、正確に施工する必要があります。保温・保冷工事の基本的な手順を確認しておきましょう。

①保温材・保冷材をカットする

設備のサイズや形状に合わせて、保温材をカッター、ナイフ、ハサミ、のこぎりなどでカットします。

②保温材・保冷材を取り付ける

設備に保温材・保冷材を巻き付け、しっかりと覆います。隙間なく覆うことが重要です。

③保温材・保冷材を覆う

保温材・保冷材を、テープ・フィルム・防水紙などでさらに覆います。筒状のアルミ付きグラスウールなど、あらかじめ別の材料で覆われている製品もあります。

④板金工事を行う

板金(ラッキングカバー)を取り付け、保温材・保冷材ごと設備をカバーします。

⑤隙間を埋める

板金の隙間をコーキングで埋め、完全に密閉します。問題なく施工できていることを確認したら工事完了です。

■まとめ

保温・保冷工事は、決して目立つ工事ではありません。しかし、工場・プラントを正常に稼働させるためには、必要不可欠といってもいいほど重要な工事です。省エネ化によって地球環境の保全に貢献できるというメリットもあります。新築時はもちろん、老朽化によって機能が低下している場合にも、専門業者に相談してしっかりと保温・保冷工事を行いましょう。

誉工業では、保温・保冷工事や板金工事などを手掛けています。さまざまな物件に対応しており、特に発電所やプラントの施工が得意で、年間200件以上の豊富な実績があります。

ベテランスタッフが多数在籍し、高品質な施工を提供できるのに加え、若手スタッフの機動力を活かして緊急のご依頼にも対応できるのが強みです。物件や施工箇所、用途に合わせて最適な工事を行いますので、まずはお気軽にご相談ください。